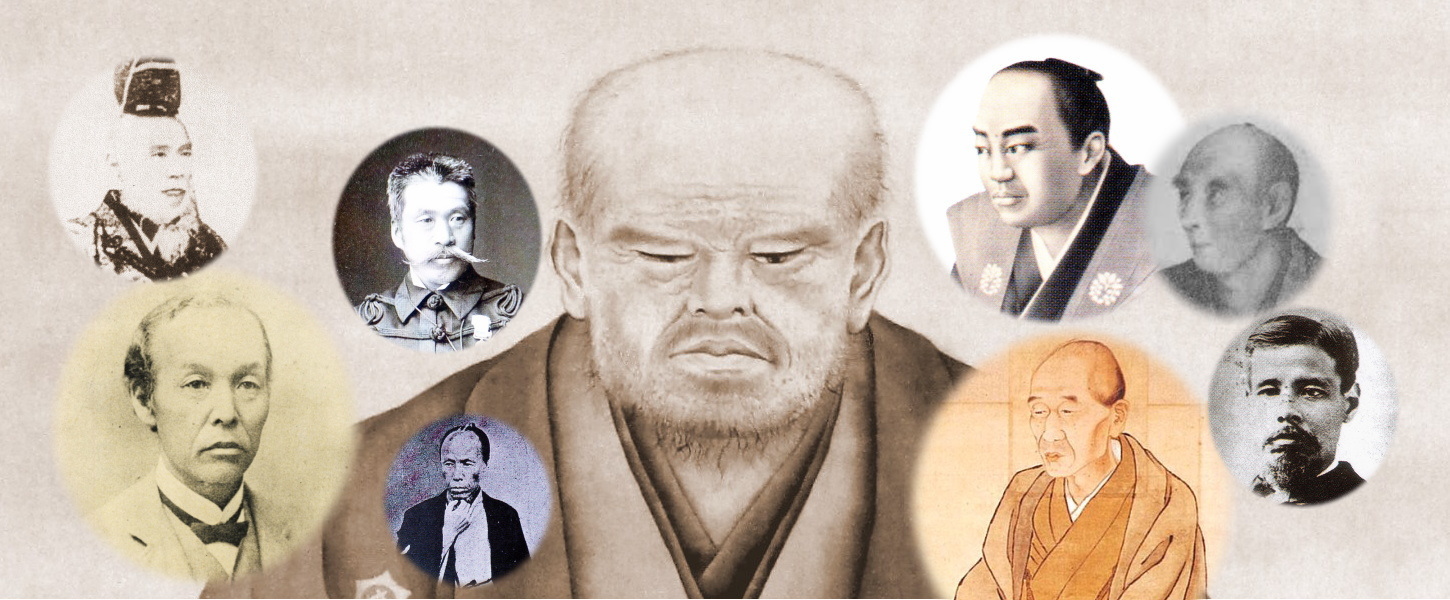

People around

息軒をめぐる人々

その人物と関わりを持つ人々を見ることで、その人物の立場が見えてくるものです。安井息軒と関係のあった人々を見れば、日本近代史上に於ける息軒の位置づけもはっきりするでしょう。ここでは息軒をめぐる人々について見ていきましょう。

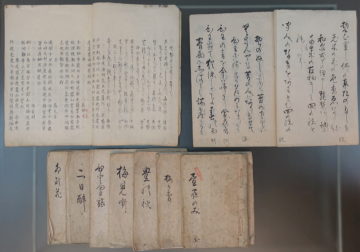

人名について:息軒は友人や来客や弟子たちの名前を記した自筆の名簿を残しており、孫の小太郎によって「故旧過訪録・遊従及門録」として刊行されています。息軒をとりまく人間関係を知る上で絶対に欠かすことのできない史料です。ただし昔の人はよく名字や名前を変えたりするので少し注意が必要です。例えば、「故旧」の藤田誠之進は水戸藩士の藤田東湖のことですし、「過訪」の桂小五郎は「維新の三傑」の木戸孝允、「遊従」の中村敬助はj.S.ミル『自由論』の翻訳で知られる中村正直(敬宇)、「及門」の谷守部は西南戦争で名を馳せた谷干城のことです。

息軒の親族

安井氏のルーツ

安井氏のルーツは出羽(山形県)にあります。安東氏を名乗っていた①貞朝が上州(群馬県)の安井村に移り住み、村名にちなんで名字を「安井」に変えたそうです。

①貞朝から数えて7代後の⑧家朝のときに日向(宮崎)へ移り、飫肥藩主の祖先である伊東祐持(光台公)に仕えました。⑲朝堯の時に奉行として清武に赴任し、それから㉕朝完(滄州)が飫肥城下に引っ越すまで、200年以上を清武で暮らすことになります。

父:安井滄洲(やすい そうしゅう 1767-1835)

安井滄洲(1767-1835)は生来の勤勉家で学問を好み、まず伯父の日髙源助より学問の手ほどきを受け、後には江戸で古谷昔陽(1734-1806)に、京都で皆川淇園(1835-1807)に徂徠学を学びました。息軒の「古学」を奉ずる学問スタイルは、父譲りといえましょう。

滄州は清武の自宅(国の史跡「安井息軒旧宅」)で学問を教えるかたわら、赤江の「城ヶ崎俳壇」の一員として創作活動にもいそしみました。滄州の詩集や紀行文を当館の常設展示室でご覧になれます。

文政10年(1827)、郷校「明教堂」が創建されると初代学長兼教授となり、天保元年(1830)に藩校「振徳堂」設立の藩命が下ると「振徳堂」初代総裁を拝命し、息子夫婦(息軒と佐代)とともに飫肥城下へ引っ越します。振徳堂で多くの人材を育てますが、まもなくして疝痛に悩まされるようになり、天保6年(1835)、息軒に剛直な性格を慎むよう遺言して亡くなります。享年68歳。

妻:川添佐代(かわぞえ さよ 1812-1862)

川添佐代(1812-1862)森鷗外が大正3年に発表した小説『安井夫人』のヒロイン「お佐代さん」のモチーフとして、あまりにも有名です。当館常設展示室では、女優竹下景子さんが朗読する『安井夫人』の動画を視聴できます。

森鴎外の『安井夫人』は、戦前の教科書には40回近く採択されましたので、戦前の人たちはみんな教科書を通じて、「お佐代さん」とその夫である安井息軒のことを知っていました。

ただし『安井夫人』はあくまで歴史小説(歴史離れ)であって、伝記(歴史そのまま)ではないことに注意を払う必要があります。実のところ、モデルとなった実在の「川添佐代」その人に関する資料はほとんど残っていません。

文久2年(1862)、息軒が昌平坂学問所儒官を拝命する10ヶ月ほど前に亡くなります。享年50歳。

後妻:槙子(まきこ 1818-1888)

川添佐代を文久2年(1862)に亡くしてから3年後の慶応元年(1865)、息軒は再婚します。66歳の息軒に対して、再婚相手の槙子は47歳で、連れ子(義理の孫)がいました。

槙子は非常にできた女性であったらしく、息軒は長女須磨子宛の書簡のなかでしきりに槙子のことを褒め、感謝の言葉を綴っています。息軒が佐代について言及したものは皆無であるのと対照的です。

息軒より長女須磨子宛ての書簡(明治4年)の意訳:お槙殿は、殊の外〔千菊(息軒の次男謙助の息子)を〕可愛がってくれ、何事も実の孫同様に扱ってくれますうえ、再婚して我が家へ引っ越してきた時に彼女が連れてきた八歳の子供というのも、〔実はお慎殿とは全く血の繋がりはなく、先夫と先妻の間に生まれた〕義理の娘が残した子供です。その子供の世話もよく行き届いており、嫁(息軒の次男謙助(敏雄)の妻で、須磨子から見て義妹〕の看病など、〔戊辰戦争を避けて〕領下村へ疎開している時は下女も雇えなかったのですが、何の問題もなく、近所の人たちもたいそう感心したほどです。これらの事から考えますと、私の行く末にしろ、子どもたちのことにしろ、お槙殿がいい加減な真似をすることは決してありませんから、この件に関しては安心して下さい。[『安井息軒書簡集』・19清武はよいとこ]

子どもと孫

息軒と佐代は2男4女に恵まれました。生まれた順に①須磨子(寿満子:1828-1879)、②美保子(1832-1837)、③登梅(1835-1840)、④歌子(1840-1862)、⑤朝隆(棟蔵:1842-1863)、⑥敏雄(謙助:1844-1871)です。しかし長女の①須磨子以外は、みな息軒(1799-1876)より先に亡くなっています。

長男の⑤朝隆は享年21歳で子供はありませんでした。次男の⑥敏雄は結婚して3️⃣千菊(1867-1883)という息子をもうけており、息軒の没後、3️⃣千菊がわずか10歳で安井家を継ぎましたが、18歳で亡くなりました。

長女の①須磨子は、北有馬太郎と再婚して1️⃣糸子(1857-1879)と2️⃣小太郎(朴堂:1858-1938)を産みました。1️⃣糸子は高橋圭三郎(1842-1875)を婿養子に迎え、清武で安井家を興しましたが、圭三郎は息軒より1年早くに亡くなります。

残された2️⃣小太郎ですが、島田篁村の次女琴子と結婚し、10人の子供に恵まれました。そのご子孫は関東や宮崎にご健在です。

息軒の師

息軒の学問上の師として欠かすことができないのは、父の安井滄洲(1767-1835)です。息軒は15歳ごろから滄洲より本格的に儒学を学び始めます。滄州の『滄州随筆』を息軒の『睡余漫筆』などと比較すれば、息軒が父親から大きな影響を受けていたことが分かります。20歳で父親の蔵書を読み尽くした息軒は、さらに師を求めて大阪や江戸へ留学することになります。ここでは息軒が正式に入門した三人の儒者を紹介します。

篠崎小竹

(しのざき しょうちく 1781~1851)

篠崎小竹(1781-1851)は、息軒が20歳で大阪へ遊学した時に入門した師です。大阪で最も栄えていた私塾「梅花社」で朱子学を教え、書家としても優れていました。たいへんな蔵書家であり、息軒が「梅花社」に入門したのはその蔵書を借りて読むためだったそうです。

古賀侗庵

(こがどうあん 1788~1847)

古賀侗庵(1788-1847)は、息軒が25歳で江戸へ出て、昌平坂学問所に入寮した時の師です。昌平坂学問所の儒官でしたが、朱子学のみならず諸子百家にも通じ、実務を重んじるタイプでした。父親の古賀精里(1750-1817)も昌平坂学問所の儒官でした。弘化4年(1847)に没し、東京都文京区大塚の先儒墓地に埋葬されました。

息軒の友人

息軒は「故旧過訪録・遊従及門録」の冒頭に「故旧」という項目を掲げて、13人の名前を挙げています。この13人が、安井息軒にとって友人と呼べる存在だったようです。ここでは「故旧」から何名か紹介しましょう。

塩谷宕陰

塩谷宕陰

(しおのやとういん 1809-1867)

息軒にとって最初の友人です。息軒が初めて昌平坂学問所に入寮した時から付き合いで、知り合った当時、息軒は25歳で、宕陰はまだ15歳でした。息軒の後を追うように松崎慊堂に入門し、息軒が江戸へ移ってからは一緒に「文会」を開催し、息軒と同時に昌平坂学問所の儒官に抜擢されました。

芳野金陵

芳野金陵

(よしのきんりょう 1803-1878)

吉野金陵(1803-1878)は、下総国(千葉・茨城)葛飾郡の儒医の次男として生まれました。地元の儒官亀田綾瀬に師事し、23歳で江戸へ出て私塾「逢原堂」を開きました。息軒と一緒に「文会」を立ち上げ、44歳で駿河(静岡)田中藩儒官、59歳で息軒とともに昌平坂学問所の儒官となり、維新後には新政府に出仕して昌平学校教授となりました。

木下犀譚

木下犀譚

(きのしたさいたん 1805-1867)

木下犀譚(韡村:1805-1867)は肥後国(熊本県)の農家に生まれましたが、22歳の時に名字帯刀を許され、藩校「時習館」で学び、江戸へ出て松崎慊堂に学びました。そこで息軒と知り合い、「文会」にも参加しました。熊本へ戻って時習館で教え、横井小楠(1809-1869)や竹添井井(進次郎:1842-1917)、井上毅(1844-1895)を育てました。木下犀譚の墓碑銘は、息軒が書きました。

藤田東湖(1806-1855)

藤田東湖

(ふじたとうこ 1806-1855)

藤田東湖(1806-1855)は、水戸学者の藤田幽谷(1774-1826)の次男として水戸(茨城県)城下に生まれました。主君の水戸斉昭が海防参与として幕政に参画すると、藤田東湖も幕府の海岸防禦御用掛となって斉昭を支えました。江戸へ出てからは息軒たちの「文会」にも参加するようになり、息軒と水戸斉昭の仲介も行いました。しかし江戸へ出て2年後の「安政の大地震」で圧死しました。

南村恵蔵

(みなみむら えぞう 1790?-1867)

南村恵蔵(1790?-1867)は、城ヶ崎(宮崎市城ヶ崎)の商人です。息軒をして「恵蔵なくして、今日の息軒なし」と言わしめた人物です。息軒が20才で大阪へ遊学した時、その留学費用を捻出してくれたのは恵蔵を中心とする城ヶ崎の商人たちでした。息軒を世に押し出したキックスターターが、実家でも政府(藩)でもなく市民であったことを、宮崎の人々は誇るべきです。

息軒の弟子

谷 干城

谷 干城

(たに たてき 1837-1911)

谷干城(1837-1911)は土佐(高知県)藩士で、「門録」には「谷守部」と記されています。幕末には板垣退助の右腕として土薩倒幕密約を締結させ、戊辰戦争を最前線で戦い抜きました。明治10年の西南戦争では熊本鎮台司令官として、徴兵された平民主体の新政府軍の指揮をとって熊本鎮台を死守し、西郷隆盛率いる薩軍の北上を阻止しました。また伊藤博文内閣に入閣して、2度にわたり農商務大臣を務めました。

谷干城は『隈山詒謀録』の中で三計塾の様子を詳しく描写したうえで、「余の疎暴頑愚にして先生の門に入らざれば、必ず暴に非ざれば愚に陥りしならん。我の人となりしは実に我が父と我が師(息軒)と我が妻の恩なり」と述べています。谷干城は息軒の孫千菊と小太郎の後見を務め、安井家の蔵書や草稿が散逸しないよう尽力しました。

陸奥宗光

陸奥 宗光

(むつ むねみつ 1844-1897)

陸奥宗光(1844-1897)は紀州藩士の六男として生まれました。「門録」の文久2年2月に「紀州 中村小次郎」とあるのがそれです。原敬が書いた「小伝」には「安井息軒・水元成美などの門に修学し、得る所甚だ多し」と記すのみですが、黒江一郎『安井息軒』によれば、「酒色を禁ずる」という三計塾の学則に背いて吉原通いを繰り返したため、息軒もやむなく破門に処したと説明されています。(『陥穽 陸奥宗光の青春』(辻原登)では破門されたという描写はありませんでしたが。)

陸奥宗光が安井息軒から受けた思想的影響については、古賀勝次郎『安井息軒を継ぐ人々(五):陸奥宗光と立憲思想』が参考になります。また陸奥宗光が引き立てた小村寿太郎が息軒と同じ飫肥藩出身であり、しかも息軒の弟子小倉処平の弟子(つまり小村寿太郎は息軒から見て孫弟子)であったことなどは、もう少し注目されてもいいかもしれません。

井上毅

井上 毅

(いのうえ こわし 1844-1895)

井上毅(1844-1895)は肥後(熊本)藩士で、息軒の畏友木下犀潭の私塾に入り、藩校「時習館」で学びました。慶応3年9月、井上毅は幕府の伝習所でフランス語を学ぶために横浜へ来ますが、10月に大政奉還が起こったため、12月に三計塾に入門し、翌年4月に帰郷するまで息軒に師事しました。「門録」の慶応3年12月の項に「肥後 長岡監者家来 井上多久馬」とあるのが、それです。

井上毅は明治に入って法制長官や文部大臣を歴任し、『大日本帝国憲法』や『教育勅語』の起草に関わりました。井上毅と安井息軒の思想的共通点については、青山大介『安井息軒「辨妄」に見える忠孝観念の性格:井上毅「教育勅語」との共通点に注目して』をご参照ください。

秋月種樹

秋月種樹

(あきづきたねたつ 1833-1904)

秋月種樹(1833-1904)は、高鍋藩(宮崎県高鍋市)藩主秋月種任の三男として生まれ、江戸へ出て息軒や塩谷宕陰に師事しました。詩文に優れ、書家としても有名です。

種樹は若い頃から優秀なことで知られ、幕末には小笠原長行・本多正訥とともに「天下の三公子」「三賢公子」と称されました。文久2年(1862)には部屋住み(藩主でもなければ、世子でもない)という立場ながら幕府の学問所奉行に抜擢されて教育改革に取り組み、恩師安井息軒と塩谷宕陰を昌平坂学問所儒官として招き入れました。また明治2年(1869)には、息軒を明治天皇の侍講に推挙しています。種樹本人も、14代将軍徳川家茂の侍読と明治天皇の侍読の両方を務めています。維新後は新政府に参画し、公議所議長、大学大監、元老院議官、貴族院議員などを歴任しました。

三好退蔵

三好退蔵

(みよし たいぞう 1845-1908)

三好退蔵(1845-1908)は高鍋藩士の家に生まれ、高鍋藩校「明倫堂」で学んだ後、江戸へ出て安井息軒に師事しました。

維新後は大蔵省に勤めながら慶應義塾で学び、卒業とともに司法省に移りました。出世を重ねて初代検事総長を経て、大審院院長(今でいうと最高裁判所の裁判長)となり、「法の番人」と呼ばれました。退官後は弁護士となって、「足尾鉱山鉱毒事件」で農民側に立って解決に尽力したり、日本最初の労働組合の設立に賛同するなど、リベラル派の弁護士として活躍しました。

平部嶠南

平部嶠南

(ひらべ きょうなん 1815-1890)

平部嶠南(1815-1890)は、息軒と同じく飫肥藩清武郷中野に生まれました。少年時代は郷校「明教堂」で安井滄洲・息軒父子の薫陶を受けました。後には江戸へ出て昌平坂学問所に入寮し、やはり息軒と同じく古賀侗庵に学び、飫肥へ戻ってから飫肥藩校「振徳堂」の教授となりました。もともと飫肥藩士和田重寛の子息でしたが、息軒の勧めもあって、飫肥の名家平部家へ養子に入ると、持ち前の才能と勤勉さによって出世を重ね、飫肥藩最後の家老となりました。

明治に入ってからは、宮崎県の依頼を受けて『日向地誌』を編纂しました。また宮崎の歴史をまとめた『日向纂記』を記し、さらに19歳から66歳までの47年間にわたる日記『六鄰荘日誌』を残しています。いずれも貴重な郷土史料です。

阿萬豊蔵の墓

阿萬豊三

(あまん とよぞう 1810-1876)

阿萬豊三(1810-1876)は、息軒と同じく飫肥藩清武郷中野に生まれました。18歳の時に郷校「明教堂」が創建されると同時に入門し、安井滄州・息軒父子に学びました。その頃に息軒や平部嶠南と一緒に双石山に登り、漢詩を作りました。その時の原稿やメモが「私文及び覚書雑録」(宮崎県立図書館蔵)として伝わっています。23歳で江戸へ出て昌平坂学問所に入り、息軒と同じく古賀侗庵に師事します。江戸滞在中に息軒の勧めで嶠南と一緒に関東一円を視察して、「天保大飢饉記録」(宮崎県立図書館蔵)を残しています。

26歳で清武へ戻ってからは、郷校「明教堂」の教授に着任して地域の教育を支える一方、地頭所の参政となって仁政を布き、用水路を整備するなどして清武の人々の生活を向上させました。また飫肥領(恒久村)と天領(吉村村)の境界争いに際しては、恒久村の庄屋を連れて江戸へ赴くなど、藩で最も頼りになる人物として幕府方と粘り強く交渉を重ね、解決に導いています。後には藩校「振徳堂」の教授となり、飫肥藩全体の学制改革に手腕を振るいました。晩年は沓掛に住みました。

小倉処平

小倉処平

(おぐら しょへい 1846-1877)

小倉処平(1846-1877)は飫肥藩士長倉喜太郎の次男として生まれ、小倉家に養子に入りました。小村寿太郎を見出したことで有名です。三計塾に入門して息軒に師事し、飫肥へ戻って藩校「振徳堂」の教員となりました。明治3年(1870)に小村寿太郎を連れて上京し、小村寿太郎を大学南校(東京大学の前身)に入学させると、自身は同校の少舎長として貢進生制度(諸藩に地元の優秀な人材を推薦させ、東京で高等教育を授けさせる制度)を建議し、後には大学権大丞となりました。明治4年(1871)には岩倉使節団に先行する形でイギリスとフランスに留学しています。

しかし「明治六年の政変」で西郷隆盛が下野すると、小倉処平も帰国して下野しました。明治7年の「佐賀の乱」では江藤新平の逃亡を幇助した罪で服役しています。そして明治10年(1877)、西南戦争が勃発。飫肥でも西郷軍に参加すべく飫肥隊が結成されます。小倉処平はこれを止めるために東京から飫肥へ戻ってくるのですが、最終的には飫肥騎兵隊総監として西郷軍に加わることになります。転戦のすえ負傷して前線から退きますが、最期は延岡の和田越えで自刃しました。享年32歳。「飫肥西郷」と呼ばれ、人望が厚く優秀でしたが、あまりに早すぎる死でした。

河原順信

河原順信

(かわはら じゅんしん 1848-1922)

河原順信(1848-1922)は、慶応4年/明治1年(1868)に安井息軒が戊辰戦争の戦火を避けて足利郡領家村(現在の埼玉県川口市)の豪農高橋善兵衛のもとへ疎開していた時に、「藤助」という名前で息軒一家の世話をした人物です。この時に住み込みの内弟子のような形で、息軒から直接教えを受けました。同年息軒が江戸(東京)へ戻って三計塾を再開すると、後を追って三計塾に入塾します。その際、河原順信と改名しました。「順信」は息軒が命名したものです。

その後、一生を領家村の子弟の教育に捧げました。陸奥宗光などから何度も明治政府に出仕するよう求められましたが固辞し、一教員として生涯を終えました。河原順信は、今でも川口市の市民から篤い尊敬を集めています。

北有馬太郎の墓

北有馬太郎

(きたありま たろう 1828-1862)

北有馬太郎(1828-1862)は維新志士で、本名を中村貞太郎と言います。久留米出身で、息軒の三計塾に入塾するとたちまち頭角を著し、塾頭に任じられました。息軒からの信頼もあつく、息軒の長女須磨子と結婚し、いと子と小太郎という二人の子供に恵まれます。結婚してからは武蔵(埼玉県)で私塾を開いていましたが、経営は厳しく、息軒から仕送りを受けていたようです。心配した息軒がある小藩の藩儒の職を斡旋したのですが、北有馬太郎は受けようとせず、仲人の塩谷宕陰からも厳しく叱責されています。

というのも、北有馬太郎は久留米にいた頃から尊王攘夷派の真木和泉と交際し、江戸へ出てからは外国人居留地襲撃を企てる清川八郎の「虎尾の会」に参加するなど、心に期するところがあったからでした。やがて恩師息軒に累が及ぶことを恐れて須磨子と離縁。間もなくして清川八郎をかくまった罪で幕府に捕縛され、獄中で非業の死を遂げました。

安井小太郎

安井小太郎

(やすい こたろう 1858-1938)

安井小太郎(1858-1938)は息軒の長女須磨子と北有馬太郎(中村貞太郎)の長男として生まれ、父の死後、外祖父息軒の養子となりました。9~14歳までは母須磨子とともに飫肥で暮らし、藩校「振徳堂」に通いましたが、15歳の時に母に連れられて江戸へ出て三計塾に入りました。と言っても、当時は息軒の講義を聞いても難しすぎてさっぱり分からなかったと「略伝」(『大東文化』17、1937)で語っています。

18歳の時に息軒が亡くなると、島田篁村の漢学塾「双桂精舎」に学び、後には篁村の次女琴子と結婚しています。明治15年(1882)、25歳で東京大学に入学します。卒業後は学習院、清国の京師大学堂(北京大学の前身)、第一高等学校(東京大学教養学部の前身)、大東文化学院(大東文化大学の前身)で教鞭をとりました。「漢学界の泰斗」「最後の儒者」と呼ばれました。

「宮崎観光の父」と呼ばれる岩切章太郎は第一高等学校で安井小太郎に漢文を学んでおり、『論語と観光開発』という文章の中で、当時安井小太郎の『論語』の講義を聞いて非常に感銘を受けたと記しています。

2023-08-12増訂

![安井家家系図[当館閲覧室]](https://yasuisokken.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/kakeizu-710x1024.jpg)

-311x360.jpg)

-229x360.jpg)