Knowledge giant

知の巨人 安井息軒

安井息軒(1799-1876)は宮崎が生んだ「知の巨人」です。森鴎外『安井夫人』のモチーフとしてよく知られています。

息軒は幕末維新期を代表する鴻儒の一人であり、明治近代化のスタート地点となった知識人です。ここでは、息軒に関する基本的な知識を学びましょう。

3つの偉大さ

安井息軒は儒者です。「儒者」という職業は、①学者、②教師、③政治家の三つを一人で兼ねるものです。日本の歴史上、「儒者」と呼ばれる著名人はたくさんいますが、①学問、②教育、③政治の三分野全てで功績を残した儒者となると、そうはいません。そして息軒はその数少ない一人です。ここでは息軒の功績を振り返ってみましょう。

1.学者として

- 「寛政異学の禁」以来、朱子学者以外で初めて昌平坂学問所の儒官に任命されました。

- 塩谷宕陰、芳野金陵とともに「文久の三博士」と呼ばれました。

- 儒学だけでなく、洋学や農学・医学にも通じた極めて幅の広い学者でした。

- 息軒の学識の高さは、同時代の清国(中国)や李氏朝鮮(韓国)の学者にも知られ、「日本随一の学者」と称えられました。

- 明治時代に入ってから著作が次々と刊行されました。それだけ明治の人が息軒の学問を求めたということです。

- 息軒と父滄洲、孫小太郎(安井朴堂)という安井家三代にわたる蔵書・著作・草稿など資料約7,000点が慶應義塾大学附属図書館「斯道文庫」に「安井文庫」として大切に保管され、今日でも研究が行われています。

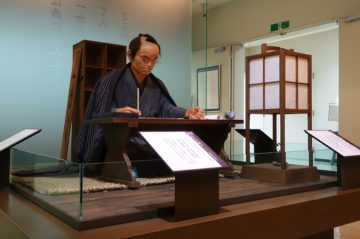

-

- 当館には、安井息軒の直筆原稿や息軒の書き入れのある蔵書を撮影したマイクロフィルム4万コマがあり、現在デジタル化を進めています。

-

2.教育者として

- 清武(宮崎市清武町)の郷校「明教堂」、飫肥(宮崎県日南市飫肥)の藩校「振徳堂」、江戸(東京)の私塾「三計塾」、そして幕府の最高教育機関「昌平坂学問所」で教鞭をとり、2000名にのぼる弟子を育てました。

- 息軒は、弟子の名前と出身地・入門した年と月を記した『遊従及門録』という名簿を残していますが、そこには陸奥宗光(1844-1897)や井上毅(1843-1895)など明治近代化を推進した人物たちが名を連ねています。(息軒の弟子たち→)

- 明治2年(1869)、勝海舟と山岡鉄舟が息軒のもとを訪ねてきて、明治天皇の侍講(家庭教師)になって欲しいと頼みにきました。(明治政府からの出仕要請→)

- 明治に入ってからも、息軒の三計塾には藩知事や政府の官僚たちが次々と入門しました。

-

- 弟子たちを介して、息軒の思想が明治日本の近代政策に影響を及ぼした可能性も考えられます。(山口智弘「安井息軒の経世論」 )

-

3.政治アドバイザーとして

- 第14代将軍家茂に謁見しました。昌平坂学問所の儒官となってからは、老中たちと日常的に意見を交わし、アドバイスをしていました。

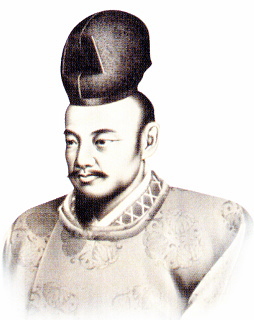

- 水戸藩主で、海防参与として幕政にも参画していた徳川斉昭の諮問に答え、お礼として斉昭直筆の揮毫と葵の家紋が入った衣装を拝領しました。(当館常設展示室)

- 江戸へ移った後も、飫肥藩の用人格として藩政に参与して多くのアドバイスを行い、飫肥の財政改善や領民の生活向上に貢献しました。

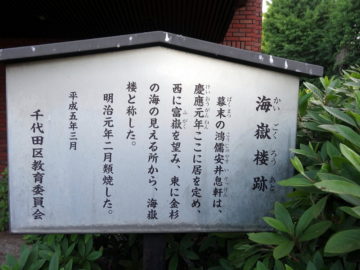

徳川家茂(第14代将軍)

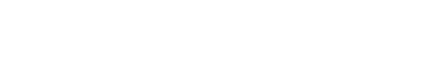

江戸城

補足:郷土への貢献

- 飫肥藩にはびこっていった「間引き」(嬰児殺し)という悪習を根絶しました。

- 江戸へ出てからも、様々な情報を収集しては飫肥藩に伝えました。

- 天然痘の予防接種法(牛痘法)を飫肥藩に紹介して、実施させました。

- 敬老精神を高める取り組みとして「養老典礼」を飫肥藩に提言し、実施させました。

- 宮崎の人材育成にも大きく貢献しました。

息軒の教え

現代にまで伝わる「息軒の言葉」を三つ紹介しましょう。いずれも含蓄のある言葉です。

三計の教え

一日の計は朝(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は少壮の時にあり

一日の計は朝(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は少壮の時にあり

「何事も初めにきちんとした計画を立てるのが肝心だ」という意味で、「朝のうちにその日にすることをきちんと決め、新春に年間のスケジュールをきちんと計画し、若いうちに将来の見通しをきちんとたて、その上で実行していくようにするべきだ」という教えです。

この言葉は、息軒が江戸で開いていた「三計塾」の校則『三計塾学規』の冒頭にあります。諺の「一年の計は元旦にあり」とほぼ同じ意味ですが、敢えて「一生の計は少壮の時にあり」と言うのは、若い塾生たちに「頑張るのは今なんだぞ」と発破をかける意味があったのでしょう。

この「三計」という言葉ですが、『管子』という中国の昔の思想書が出典とされ、実際に息軒には『管子纂詁』という著作もあるのですが、「三計の教え」とは表現もニュアンスもかなり異なります。また中国には「一年の計は春に在り、一日の計は寅(の刻)に在り」という諺があるのですが、こちらには「一生の計」云々という言葉がありません。

『管子・權修』:一年の計は、穀を樹うるに如く莫し。十年の計は、木を樹うるに如く莫し。終身の計は、人を樹うるに如くは莫し。一たび樹えて一穫するものは、穀なり。一たび樹えて十穫するものは、木なり。一たび樹えて百穫するものは、人なり。(一年之計、莫如樹穀。十年之計、莫如樹木。終身之計、莫如樹人。一樹一穫者、穀也。一樹十穫者、木也。一樹百穫者、人也。)

半九の精神

百里の道を行くものは九十を半ばとす

「最後まで気をゆるめるな」「事業は、最後の10%が大変だ」という意味で、100里(古代中国の尺度では1里=500m)の道のりを行こうとする者は、たとえ90里の地点まで来ても「もうすぐだ」などと気を緩めてはならず、むしろ「まだ半分までしか来ていない」というぐらいに考えて、気を引き締め直して進めという教えです。

出典は中国の古い歴史書である『戦国策・秦策』ということになっていますが、そこでは「詩に云ふ」としてこの言葉が挙げられているので、『戦国策』もまたそれ以前からある古い言葉を引用していることになります。ちなみに息軒の著書には『戦国策補正』があります。

息軒は「半九陳人」という号を使っていた時期もあり、「半九」は宮崎市清武文化会館「半九ホール」や国指定史跡「安井息軒旧宅」の所在する「半九公園」の名前の由来になりました。

『戦国策・秦策・謂秦王』:『詩』に云ふ、「百里を行く者は九十を半ばとす」と。此れ末路の難きを言ふ。今 大王皆な驕色有り……。(『詩』云、「行百里者半於九十」。此言末路之難。今大王皆有驕色……。)

苦学時代の和歌

今は音を忍が岡の時鳥(ほととぎす) いつか雲井のよそに名告(なの)らむ

「今に見てろよ」ぐらいの意味でしょうか。息軒がまだ20代の頃の和歌です。江戸に出て昌平坂学問所で勉学していた頃、この和歌を紙に書いて寮の部屋の壁に貼っていたと言われます。

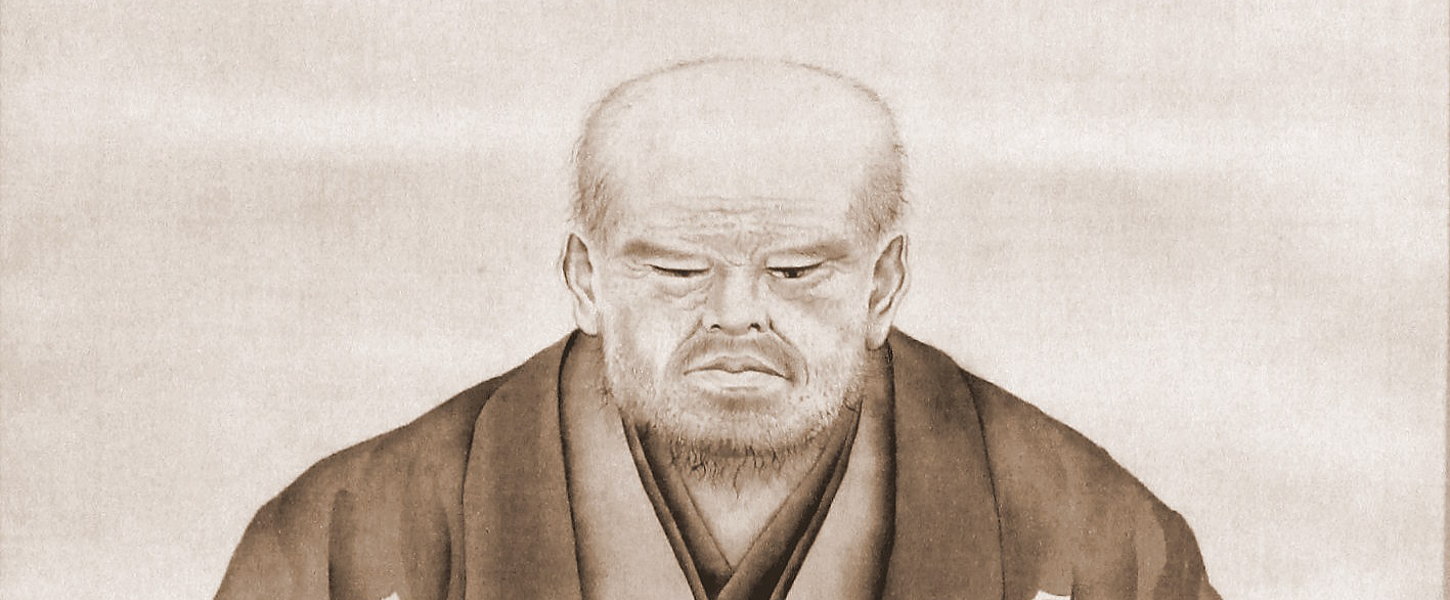

息軒は風采の上がらない若者でした。幼少期にかかった天然痘により顔中にアバタがあったうえ右目が潰れており、背も低く、着ている衣服はボロボロ、話す言葉は訛りの強い方言ということで、江戸育ちで裕福な武家に生まれた同級生たちによくからかわれましたが、いちいち相手にせず、一心不乱に勉学に打ち込んだといいます。

「目標に向かって努力している以上、からかってくる暇人どもの相手なんぞいちいちしてられるか。俺は別に逃げているわけでも、屈したわけでもない。今に見てろよ、お前ら。偉大な学者として、天下に俺の名をとどろかせてやるからな。

そんな心境が込められた和歌です。

息軒の生涯

息軒の生涯は、①生まれてから38歳までの「清武・飫肥の息軒」、②38歳から69歳までの「江戸の息軒」、③69歳から77歳で死ぬまでの「明治の息軒」という三つの時期に分けられます。

①清武・飫肥の息軒

息軒は寛政11年1月1日(1799年2月5日)に飫肥藩清武郷中野(宮崎市清武町)で、飫肥藩士の次男として生まれました。生家は現在は「安井息軒旧宅」として国の史跡に指定されています。20代で留学し大阪で篠崎小竹、江戸で古賀侗庵と松崎慊堂に師事して全国トップ水準の学術に触れました。帰郷してしばらくは清武郷校「明教堂」と飫肥藩校「振徳堂」で教鞭をとっていましたが、40歳手前で藩職を辞し、妻子を連れて江戸へ引っ越しました。

②江戸の息軒

江戸へ出てからは私塾「三計塾」を開いて敎育に励む一方で、飫肥藩の政治顧問に就いて藩政にも参画しました。50代の頃に黒船来航を体験すると、水戸藩主徳川斉昭に接近し、国防論や攘夷論を唱えますが、幸い「安政の大獄」に連座することは免れました。その後は漢籍注釈に注力するようになりますが、63歳で昌平坂学問所の儒官を拝命しました。

③明治の息軒

69歳で明治維新を迎えました。明治に入ってから三計塾は最盛期となり、40年間の教育歴で弟子は2000名を超えました。著書も、むしろ明治に入ってから出版されだします。息軒は廃藩置県・四民平等・学生・徴兵制・鉄道の開通・富岡製糸場の始動・明治六年の政変・民撰議院設立建白書といった明治初期の主要な事件を目撃したうえで、西南戦争の半年前、明治9年9月23日(1876年9月23日)に東京の自宅で亡くなりました。享年77才でした。

息軒の生涯について学べる書籍

安井息軒の生涯について学ぶには、まず『まんが郷土の偉人安井息軒』(当館にて販売中)が全容をつかむのに便利です。細かいところは「安井息軒先生関連年表」(当館にて販売中)で確認しましょう。

それから森鴎外『安井夫人』を読むのがよいでしょう。興味がわけば、さらに黒江一郎『安井息軒』(日向文庫)、清武町教育委員会『安井息軒』(非売品)、和田雅美『瓦全:息軒小伝』(鉱脈社)も読みましょう。他に息軒の孫である安井小太郎が書いた『安井息軒先生』(『学生』3(10))がありますが、一番詳しいのは宮崎県の郷土史家である若山甲藏の『安井息軒先生』(藏六書房)です。やや専門的なものに、小宮厚・町田三郎『松崎慊堂・安井息軒』(明徳出版社)があります。

息軒の著作

息軒の著作の多くは明治時代に入って刊行されました。そのほとんどは著作権が切れているため、「国会図書館デジタルコレクション」で読むことができます。

次の表はこれまでに出版されたり、あるいは写本の所在が判明しているなどして、現在でも読むことができるものだけを挙げています。ここに挙げた以外にも漢詩名作選などに収録された詩文はたくさんありますし、『海防私議』や『料夷問答』『睡余漫録』のように書名だけが伝わって所在が分からない著書もあります。

| 経書類 | 『書説摘要』、『左伝輯釈』、『毛詩輯疏』、『論語集説』、『孟子定本』、『大学説』、『中庸説』、『周礼補疏』(愛知大学)、『息軒先生礼記説』(斯道文庫)、『息軒先生左伝説』(斯道文庫) |

|---|---|

| 諸子類他 | 『菅子纂詁』、『戦国策補正』 |

| 紀行文 | 『志濃武草』、『観風抄』(西国巡行聞見録)、『東行日抄』、『読書余適』、『続読書余適』、『江山余情』 |

| 国防類 | 『靖海私議』、『靖海問答』(日南市教育委員会)、『外寇問答』(高鍋町図書館若山文庫)、『海防策』(西尾市岩瀬文庫) |

| そのほか | 『息軒遺稿』、『弁妄』、『睡余漫筆』、『救急或問』、『時務一隅』、『上明山公書』、『安井氏紀行集』、『息軒先生遺文集』、『息軒先生遺文集・続編』 |

息軒の直筆原稿のほとんどは慶応大学の斯道文庫に保管されていますが、当館はそのマイクロフィルムを有しており、目下そのデジタル化を進めているところです。研究(ここでは論文を書くことを研究とします)に使いたい場合、閲覧・印刷に応じることができるかもしれませんので、お問い合わせ下さい。

2023-07-07増訂