Birthplace

国指定史跡

安井息軒旧宅

旧宅の歴史

宮崎市安井息軒記念館から道路を挟んだ斜め向かいに、茅葺きの民家があります。国の史跡「安井息軒旧宅」です。江戸時代後期、寛政11年(1799)旧暦1月1日、安井息軒はこの家に生まれました。息軒は三人兄弟の真ん中で、兄と妹がいました。父は滄州、飫肥藩士でした。母は楚也といい、息軒の江戸遊学中に逝去します。兄の清渓も息軒の大坂遊学中に急逝しており、妹も長倉家に嫁いでいました。森鷗外『安井夫人』のヒロイン川添佐代がこの家に嫁いできたのは、そういう状況でのことでした。

この家は安井家の居宅であると同時に、滄州が近所の子弟に学問を教える塾でもありました。文政10年(1827)、この家の真向かいに郷校「明教堂」が建てられ、滄州と息軒が父子で教鞭をとりました。天保2年(1831)、息軒32歳の年、藩命によって父滄州とともに飫肥城下の藩校「振徳堂」に赴任するまで、息軒は父滄州、妻佐代、長女須磨子と一緒にここで暮らしていました。

旧清武町『史跡 安井息軒旧宅保存修理工事報告書』(平成6年)によれば、この家は安井家が飫肥に旅立つ際に宅地ごと西隣の弓削氏に譲渡され、大正9年(1920)に永野種弥氏に所有権が移ったことまでは確認できるそうです。息軒たちが清武を去って34年後の慶応元年(1865)、長女須磨子が糸子(8歳)と小太郎(7歳)の二人の子供を連れて江戸から清武に帰郷していますが、この家に再び住んだかは定かではありません。いずれにせよ須磨子は明治5年(1872)年に大久保に新居を建てて、そちらで暮らし始めています。

大正3年(1913)に森鷗外が小説「安井夫人」を発表すると、清武でも息軒顕彰の気運が盛り上がり始め、大正12年(1923)には清武村がこの家の家屋と宅地を購入して公有化するのですが、一つ面白い話が伝わっています。息軒の暮らしていた家の主屋ですが、大正10年(1921)に新町の川窪氏の屋敷地へ移築されてしまっていたそうです。大正14年(1925)に「安井息軒遺跡顕彰会」が発足して募金活動を始め、宅地の公園化事業がスタートしますが、この事業には主屋を新町からこの宅地へと戻す里帰り工事も含まれていました。

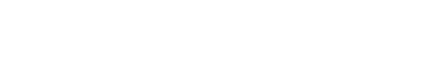

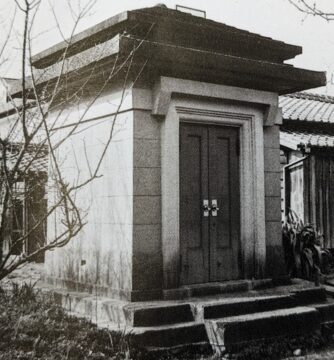

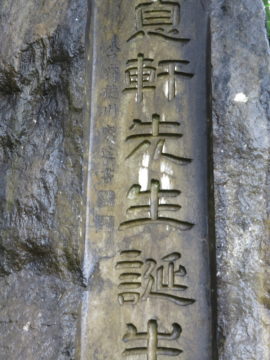

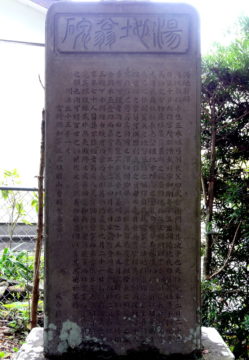

昭和4年(1929)「半九公園」が完成します。ただし配置は現在とはずいぶん違っていました。まず公園の中央に「安井息軒先生誕生地記念碑」と「半九公園造成記念碑」が立っていて、息軒が暮らした家は公園の片隅に建てられていました。その後、昭和8年(1933)に 木造の「息軒座像覆屋」が建築され、中に清武出身の彫刻家長田満也制作の「安井息軒座像」が安置されました。さらに昭和10年(1935)には鉄筋コンクリート製の書庫「安井文庫」が建てられ、安井小太郎から清武村に寄贈された息軒や滄州の自筆原稿が収められました。戦後になって、昭和25年(1950)に清武村が清武町に昇格したのを記念して「先人廟」が建立され、飫肥藩清武郷(宮崎市清武・赤江・木花・青島・田野)出身で地域の発展に寄与した人物29名が合祀されました。現在、合祀者は50名を越えています。

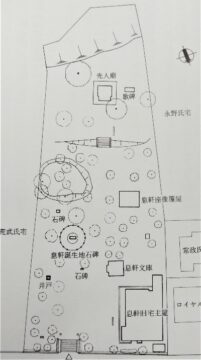

昭和54年(1979)、半九公園を構成する息軒の生家と宅地が「旧宅、園地、井泉、樹石及び特に由緒ある地域の類」に該当するとして国の史跡に指定され、「安井息軒旧宅」の名称で登録されました。国指定史跡となったことで息軒の生家と宅地の原状復元が図られ、平成4年(1992)から平成5年(1993)にかけて「安井息軒旧宅保存修理工事」が施工され、まず公園の北西部に移築されていた主屋を元来建っていたと推定される公園中央部へと再移築し、さらに屋根を瓦葺きから茅葺きに戻しました。これにともない、それまで公園中央に建っていた2基の記念碑を主屋が移築されていた公園北西部へ移動させました。さらに先人廟・息軒座像覆屋・安井文庫は全て撤去しました。総事業費は9093万7120円でした。

平成6年(1994)、半九公園から撤去された「先人廟」が現在の場所(弊館敷地の北部)に移築され、その西隣に「安井息軒廟」が新築されました。「安井息軒廟」には、かつて「息軒座像覆屋」に鎮座していた「安井息軒座像」が安置されています。「先人廟」は本殿流れ造り一間社銅板葺、安井息軒廟は本殿入母屋造り平入三間社銅板葺、二棟で総工費は2518万6377円でした。

平成30年(2018)から令和元年(2019)にかけて「史跡 安井息軒旧宅保存修理工事」が施行され、茅葺屋根の葺き替えと耐震補強工事が行われました。総事業費は5038万1544円でした。

間取り

旧清武町『史跡 安井息軒旧宅保存修理工事報告書』(平成6年)によれば、「安井息軒旧宅」の位置と間取りは、主に古老の記憶をもとに復元したそうです。平成の史跡整備では、原状復元のために宅地の発掘調査がおこなわれたのですが、昭和初期の公園化事業の際に地表を削平したらしく、息軒が生きていた時代の痕跡は全くつかめませんでした。しかし幸いなことに大正10年に主屋が新町へ移築される以前の状態を記憶している数人の古老がおられたので、その話をもとに位置を推定できたのだそうです。

記憶を解きほぐす大きな手がかりとなったのは現在も残っている古井戸で、書斎が井戸に最も近かったこと、主屋は南北づくりで玄関が北向きだったことから、現在の位置に定めたということです。

各部屋

「安井息軒旧宅」には、自由に上がっていただいてかまいません。もちろん「土足厳禁」(No shoes)です。